Voici la cinquième et dernière partie d’une série d’articles faisant un tour d’horizon de l’impact du numérique sur le fonctionnement des démocraties. Elle avait commencé avec une entrée en matière sur les raisons pour lesquelles la soif de démocratie participative grandit, suivie d’une seconde partie passant en revue les grandes applications du numérique en politique, d’une troisième sur les civic techs et d’une quatrième sur la démocratie participative visant à promouvoir des candidats issus de processus participatifs aux élections, comme LaPrimaire.org.

Nous allons ici traiter de l’influence des grands acteurs du numérique sur la démocratie ainsi que la perspective de voir l’intelligence artificielle se porter au secours du politique, poursuite de la prospective dans ce domaine que j’avais déjà abordée il y a quelques mois. Cette série se terminera par une description des nouvelles formes de leadership qui pourraient émerger de la démocratie participative numérique, en faisant un parallèle avec celles qui s’exercent dans les startups.

Les grands du numérique privatisent-ils la démocratie ?

C’est ce que nous allons voir en examinant leur rôle dans la régulation privée de l’Internet et donc de l’information qui vient à nous, dans leur lobbying intensif auprès des gouvernements, par une docta ultra-libérale qui vise à éviter l’influence des Etats dans leurs affaires et dans une plus large mesure, par leur solutionnisme technologique qui vise à considérer que la technologie peut résoudre tous les problèmes de la société.

Par la régulation privée de l’Internet

Le rôle de régulateurs privés de l’Internet et de notre mobilité joué par les grands acteurs du numérique est bien connu. Ces sociétés américaines et transnationales gouvernent notre vie numérique autant que les lois des Etats et le droit commun, surtout compte-tenu du temps que nous passons vissés à nos écrans de toute taille.

Leur poids est tel qu’il est devenu politique au sens originel du terme : ces entreprises gèrent notre maison commune numérique. Elles en définissent le fonctionnement via leurs algorithmes et règles, ont leur propre morale comme sur Facebook ou dans les applications de l’AppStore, manipulent notre cerveau pour nous faire perdre du temps et le monétiser le plus souvent par de la publicité plus ou moins ciblée.

Les GAFA et acolytes ont parfois la prétention de remplacer les Etats de droit et même les lois. Leurs lois sont enfouies dans leurs logiciels et gouvernent par exemple nos résultats de recherche ou notre timeline d’informations dans les réseaux sociaux. Elles relèvent aussi de leurs manières de réaliser de belles optimisations fiscales tout en respectant la lettre des lois, mais pas leur esprit. C’en est au point que ces grandes sociétés sont quasiment devenues des partis politiques, comme l’illustre avec brio Laurent Calixte.

Dans “The new digital age“, le chairman d’Alphabet, Eric Schmidt, décrit l’impact politique de l’Internet en se concentrant principalement sur la manière dont les gouvernements autoritaires (Chine, Iran, Corée du Nord) contribuent à sa balkanisation. Il y montre à contrario que dans les démocraties, l’absence d’une vie numérique ordinaire pour un citoyen pourrait le faire paraître louche aux yeux des autorités, notamment à la recherche de terroristes potentiels. C’est d’ailleurs l’un des indices ayant permis la confirmation en 2011 de la présence d’Osama Bin Laden dans sa résidence d’Abbottabad au Pakistan. Les auteurs se gardent bien cependant de décrire ce rôle de régulateur privé qu’ont Google et les autres grands acteurs du secteur. Ils militent pour la neutralité des réseaux, qui est une bonne chose pour faire perdurer un Internet aussi ouvert que possible. Ce qui au passage les arrange bien dans leur bras de fer continu avec les opérateurs télécoms.

Par une docta ultra-libérale

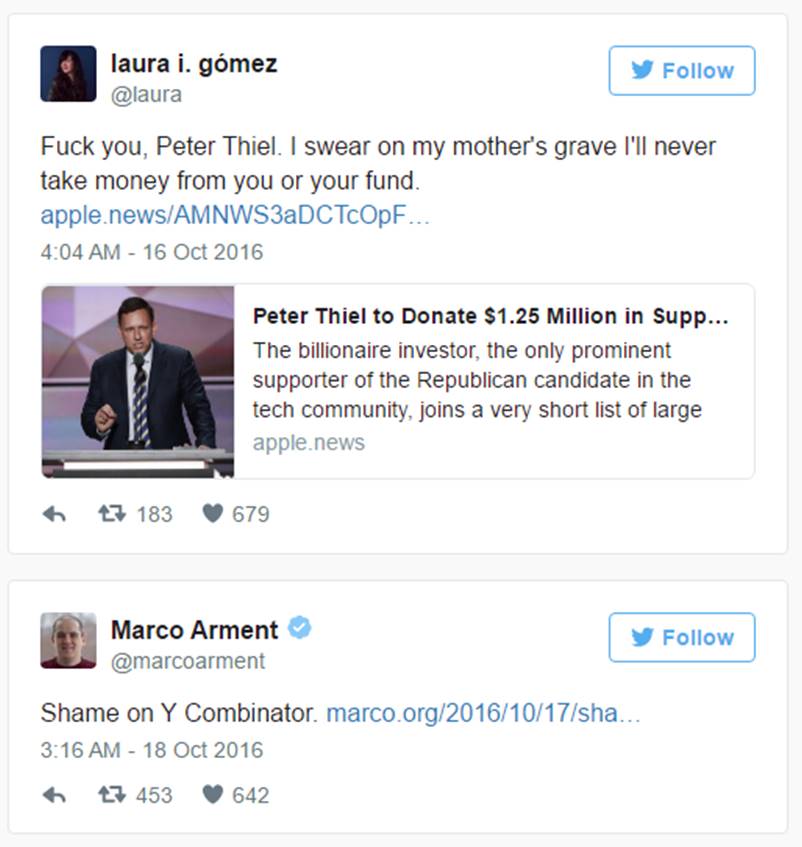

La vision des grandes entreprises de la Silicon Valley est loin d’être neutre politiquement. Le cas le plus extrême et révélateur est celui de l’entrepreneur et investisseur Peter Thiel qui soutient fermement Donald J. Trump, avec l’idée qu’il faut que l’Etat de droit s’efface devant les innovations numériques, jusqu’à celles de la singularité et du transhumanisme. Comme il l’explique dans “The Education of a Libertarian“, publié en 2009, il pense que la démocratie est inutile, ne croit pas au réchauffement climatique et oppose la technologie et la politique dans une course contre la montre que cette dernière ne peut pas et ne doit pas gagner. C’est l’un des rares à soutenir Trump dans la Silicon Valley qui est dominée par une orientation Démocrate. Ce soutien a même créé un mini-volcan dans la Silicon Valley, Thiel étant l’un des advisors du fameux accélérateur Y-Combinator. Et il est plein de contradictions, Trump étant tout sauf un libertarien. Le candidat libertarien de cette présidentielle est Gary Johnson, très mal en point ne serait-ce que pour obtenir les 5% de votes nécessaires au remboursement fédéral de ses frais de campagne. C’est le côté “contrarien” de Peter Thiel qui l’a fait basculer dans le camp de Trump.

En mettant de côté son soutien de Trump, son approche n’est pas si différente de celle de nombreux dirigeants et entrepreneurs de la Silicon Valley. Ils prônent souvent le solutionnisme technologique qui pense trouver une solution technologique à tous les problèmes de la société, demandent que l’Etat Fédéral se mêle le moins possible de leurs affaires et les laisse innover tranquillement.

Jean-Baptiste Soufron renforce ce point dans La Silicon Valley et son empire. Il y décrit un univers entrepreneurial du numérique découplé de la société, encore plus hypercapitaliste et inégalitaire que Wall Street, produisant des offres ciblant en priorité les cadres pressés avec des services qui rappellent que ce sont ceux dont le temps vaut cher qui peuvent se payer des services divers pour se faire livrer ou fournir chez eux toutes sortes de choses et services. Ces offres laissent pour compte une bonne partie de la société plus modeste qui a ni temps disponible, ni argent pour se payer ces services, ou lorsqu’elle a du temps pour en fournir dans le cadre de l’économie collaborative, c’est parce qu’elle n’a pas d’emploi stable. Et ne parlons par des 7% d’illettrés, la part la plus laissée pour compte et exclue de la société numérique. Le simple fait d’en évoquer leur existence est un danger politique comme l’avait expérimenté à ses dépends Emmanuel Macron au sujet des salariés licenciés de GAD !

La Silicon Valley véhicule une idéologie dominante non écrite et paradoxale, néo-conservatrice, alors qu’elle est à dominante démocrate. Elle créé malgré elle un véritable Apartheid avec des cadres et entrepreneurs qui s’en sortent bien en moyenne, mais font gonfler le coût de la vie local, notamment du logement.

De leur côté, les projets libertariens comme le Bitcoin et certaines applications des Blockchains ambitionnent de contourner les prérogatives des Etats : battre monnaie, gérer les chaînes de confiance, contrôler les grands flux économiques, avec une idée un peu absurde de s’extraire du piège de la dette irresponsable des Etats. Un peu comme Julien Assange avec Wikileaks, ces projets visent à déstructurer les Etats de droit qui font partie des fondements de la démocratie.

Par son solutionnisme technologique

Nourrie par la science fiction et une vision optimiste du rôle des technologies, la Silicon Valley a déclenché une marche forcée vers l’intelligence artificielle et la robotisation des métiers. C’est un projet technologique lourd de sens politique. Il s’accompagne d’une dé-salarisation d’une partie du travail, quand il ne le rend pas gratuit, démonétisant ainsi sa valeur ajoutée et mettant à mal toute l’économie et notamment le financement de la protection sociale. Il pousse les Etats à revoir leur politique de solidarité, certains envisageant ou expérimentant de nouveaux mécanismes de redistribution comme le revenu inconditionnel de base, anticipant un monde inversé ou des élites travailleraient pour s’épanouir en contrôlant une économie très automatisée et où une bonne partie de la population serait désœuvrée et vivrait d’un revenu couvrant les besoins de base.

Les GAFA ambitionnent de leur côté de favoriser l’émergence de la démocratie là où elle n’existe pas, comme pendant les Révolutions Arabes. C’est une belle illusion d’optique si cet effort n’est pas précédé d’un investissement du pays dans l’éducation comme l’a montré la différence de résilience au fondamentalisme musulman entre l’Egypte et la Tunisie. Dans cette entreprise, les Facebook Google et autres Twitter servaient de bras armé – mais sans bombes – du Département d’Etat américain, sous la coupe d’Alec J Ross, le conseiller numérique d’Hillary Clinton, alors Secrétaire d’Etat. A tel point que le rôle de ce dernier était, si cela se trouve, plus important que celui de la CIA dans ces révolutions !

Par un lobbying intensif

Les dirigeants des grandes entreprises américaines du numérique rencontrent même notre Président et Premier Ministre lorsqu’ils visitent la France, une tradition qui a démarré il y a près d’une vingtaine d’années, démarrée avec Microsoft puis étendue à Google, Cisco, IBM, Facebook et plein d’autres.

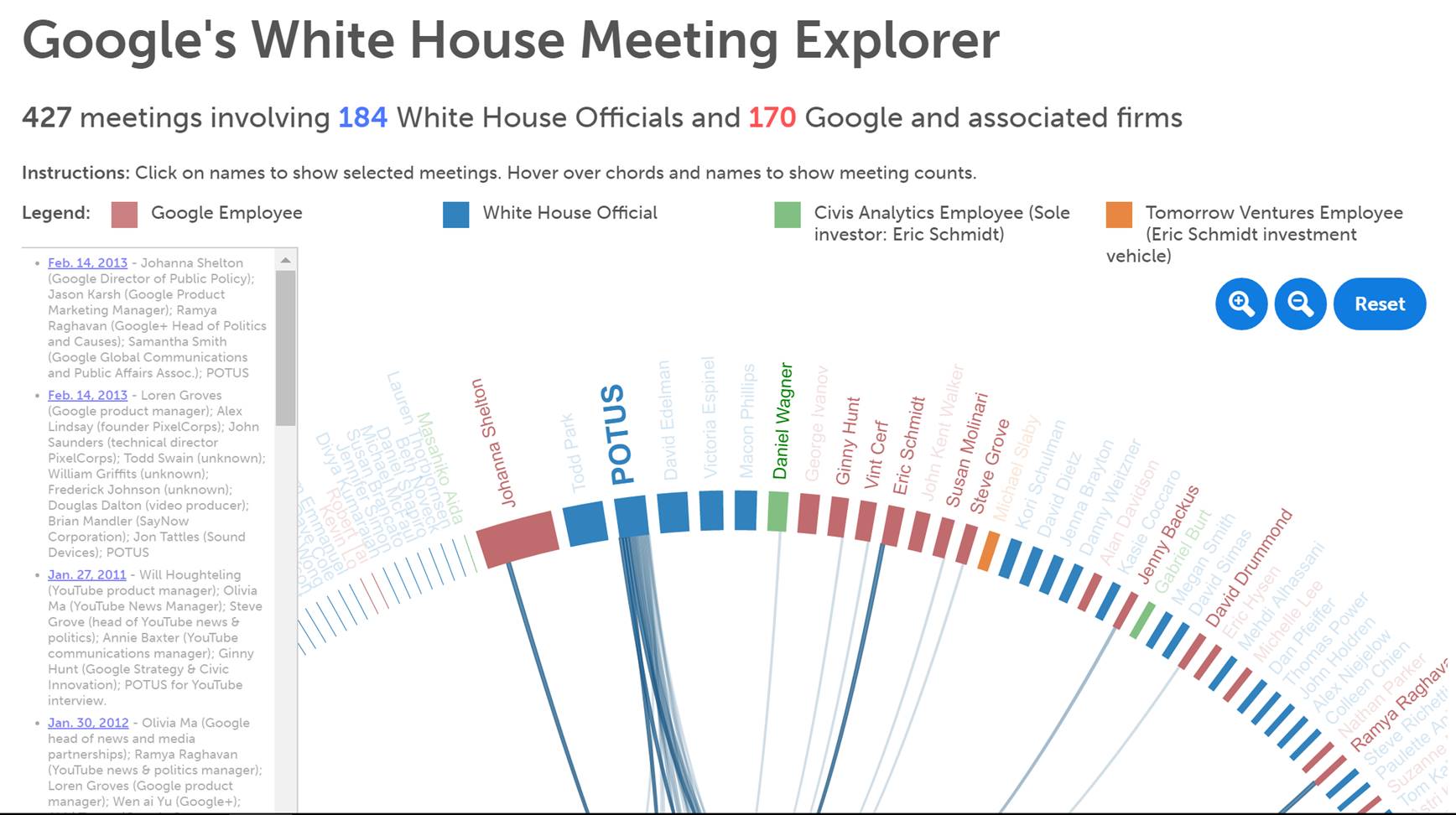

L’initiative Google Transparency Project qui est indépendante de Google révèle ainsi que les lobbyistes de Google sont les plus actifs de toutes les sociétés à la Maison Blanche, utilisant les logs publics des visiteurs depuis le début du premier mandat de Barack Obama. Plus généralement, les dirigeants des GAFAM sont de très fréquents visiteurs de la Maison Blanche. Ces sociétés sont aussi de gros investisseurs en lobbying.

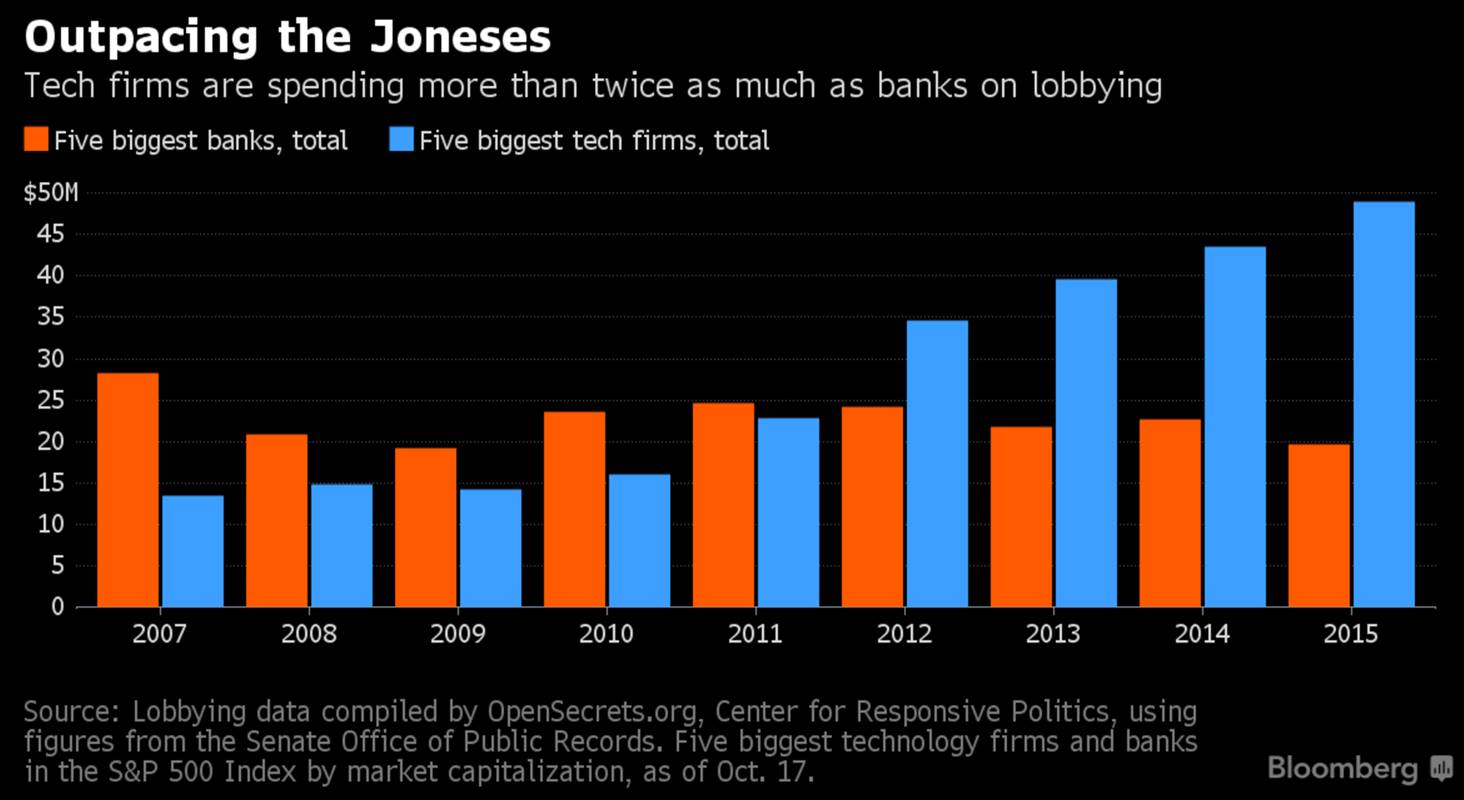

Le site OpenSecrets indique ainsi que le secteur du numérique est le troisième en dépenses de lobbying aux USA, derrière ceux de la santé et de la finance. Une étude plus récente, publiée par Bloomberg, indique que les cinq plus grandes entreprises de high-tech (GAFAM) dépassent maintenant la finance dans les investissements en lobbying. Leur principal soucis est d’éviter de voir germer de nouvelles formes de régulation de leur secteur d’activité ainsi que des procès antitrust coûteux qui ont handicapé IBM, AT&T et Microsoft en leur temps. Mais ces visites à répétition sont aussi le reflet d’un président américain qui comprend l’importance du numérique à la fois pour son rôle de transformation de la société que du point de vue économique.

Les acteurs du numérique se concurrencent d’ailleurs sur ce terrain. Ainsi, le Google Transparency Project est-il notamment financé par Oracle. Le projet permet aussi de cartographier les allers et retours entre gouvernements européens et Google. Ils sont fréquents au niveau de la Commission Européenne et du gouvernement du Royaume-Uni. Aux USA, ils complètent voir remplacent ces mêmes allers et retours avec les financiers de Wall Street.

Ce pouvoir est légèrement compensé par l’open data de la Maison Blanche et l’analyse qui peut être faite de ces données. Reste à la relier aux actes de l’exécutif qui seraient liés à ces visites. Le GTP le fait régulièrement. Il a ainsi identifié comment Google influençait l’action diplomatique internationale des USA autour de la neutralité des réseaux, au détriment des opérateurs télécoms (mais pas des utilisateurs à priori).

En France, les sociétés et lobbies technologiques fréquentent également aussi bien l’exécutif que les assemblées. Par contre, on ne dispose pas de données comme aux USA sur ces visites ni sur leur influence.

Par les liens avec les services de renseignement

L’image des GAFAM a été ternie par les révélations autour du programme PRISM de la NSA par Edward Snowden en 2013. Il permet à l’agence de renseignement américaine d’intercepter les conversations dans les réseaux sociaux et ailleurs, ciblant théoriquement les terroristes en puissance. Le rôle des GAFAM n’est pas bien clair car la NSA peut gérer ces interceptions sans passer par leur biais. Il les réalise principalement au niveau des fibres optiques avec l’aide d’autres industriels que les médias ne citent pas souvent : les grands opérateurs télécoms américains. Les techniques de Deep Packet Inspection (DPI) permettent d’identifier les logiciels et protocoles utilisés et les contenus sont très souvent décryptés, sauf lorsqu’ils passent via des systèmes fortement cryptés indépendants (proxy, …). Même sans récupérer les données, les méta-données permettant de savoir qui communique avec qui dans quelle région du monde et via quel protocole sont riches d’informations.

En France, Orange joue le même rôle avec la DGSE pour intercepter les communications Internet qui sortent de France via les liaisons sous-marines à fibres optiques. Et des sociétés comme Microsoft ont des accords avec le gouvernement français permettant à ce dernier d’être mis au courant de la détection de failles de sécurité touchant ses logiciels avant qu’elles deviennent publiques et d’accéder aux codes sources des produits utilisés, surtout Windows. Cela procure un avantage sécuritaire à l’Etat si toutefois il est bien staffé pour en bénéficier d’un point de vue pratique.

La démocratie n’est pas menacée tant que ces systèmes de surveillance électroniques ne servent qu’à protéger les pays contre leurs ennemis et notamment les terroristes. Dans la pratique, ces formes d’écoutes sont plus dangereuses pour les entreprises que pour la démocratie, dans le cadre de l’espionnage économique. Sauf, dans les pays non démocratiques ou dans les démocraties véritablement bananières où les dirigeants ne perdent jamais les élections et sont reconduits à vie.

L’histoire a montré, notamment pendant le mandat et demi de Richard Nixon, ou plus récemment sous Georges W. Bush, que l’exécutif pouvait détourner les services de renseignement, par exemple, pour écouter les journalistes comme dans l’affaire des Pentagon Papers et de Daniel Ellsberg en 1971 bien documenté dans “The Hidden History, Nixon, the mafia and the CIA” de Lamar Waldron (2012), et aussi, pour déclencher une guerre en manipulant l’opinion publique comme en 2002/2003, une histoire décryptée dans “A pretext for war” de James Bamford (2005). Je place ces livres ici car je viens de les lire et les ai trouvés passionnants !

En France, nous avons eu par exemple l’affaire des écoutes du Canard Enchaîné en 1973 ainsi que celle des fadettes en 2011, déclenchées par la police à la demande de l’exécutif. Et ne parlons pas de l’espionnage industriel vis à vis d’autres pays, y compris alliés. La différence entre les années 1970 et aujourd’hui est la facilité avec laquelle l’Etat peut espionner la société civile. Il n’y a plus besoin de “plombiers” recrutés chez d’anciens agents des services de renseignement comme dans l’affaire du Watergate. Tout se passe derrière des écrans et dans des bureaux. Le point commun de nombreuses affaires d’écoutes – téléphoniques ou numériques – est qu’elles ciblent fréquemment le quatrième pouvoir, les journalistes.

Les cyberpirates russes – si ce n’est le gouvernement Russe – ont joué un rôle dans la campagne électorale américaine, en favorisant – on l’espère vainement – le cas de Donald J. Trump via la transmission à Wikileaks des mails du staff d’Hillary Clinton, dont ceux de John Podesta. Si vous videz toutes les boites aux lettres de l’un des camps d’une élection, vous y trouvez naturellement des boules puantes. En ne s’attaquant qu’à un seul camp, cette pratique biaise énormément une élection d’importance mondiale. Cela démontre une vulnérabilité énorme des démocraties et servira de leçon pour les élections suivantes ! Dans le cas présent, les GAFAM sont impliqués via les fragilités sécuritaires de leurs logiciels couplées au manque de précaution d’utilisateurs faiblement expérimentés.

Une menace à géométrie variable

La démocratie est-elle pour autant directement menacée par les grands du numérique ? Cela se traduirait par leur capacité à empêcher les élections d’avoir lieu, d’influencer les élections, de propager la propagande de dictateurs ou de dirigeants de “démocratures” (turque, russe). On en est encore loin. Mais les algorithmes des GAFA pourraient cependant influencer les résultats d’élections sans qu’il n’y ait de volonté politique explicite associée. C’est une menace que brandit notamment Angela Merkel pour réclamer de la transparence sur ces algorithmes, probablement en pure perte.

Les startups du numérique peuvent être des sortes de gremlins. Elles sont toutes gentilles et sympathiques lorsqu’elles sont petites. Lorsqu’elles atteignent la taille critique après avoir été bien financées, elles deviennent fréquemment dominantes, inaccessibles et arrogantes. Elles imposent leur jeu et leurs règles à leur écosystème sans passer bien évidemment par un processus démocratique de consultation. Elles modifient leurs CGU (conditions générales d’utilisation) à répétition, que cela plaise ou non aux utilisateurs, qui n’ont de toute manière pas le temps de les lire. Elles tiennent tête aux Etats, notamment en matière de fiscalité. Elles utilisent des techniques de propagande pour se défendre, comme lorsqu’elles mettent en avant les emplois créés par les entreprises de l’écosystème, régulièrement utilisées par Google, Microsoft, Amazon et Facebook. Tout va bien tant qu’il existe du choix pour l’Internaute. Mais les mécaniques naturelles de constitution d’écosystèmes alimentés par la multitude des développeurs et des utilisateurs réduit inéluctablement ce choix.

C’est ce qui me fait douter en partie de l’émergence d’une démocratie participative pilotée par des startups. On navigue entre deux scénarios : un univers de startups ultra-fragmenté comme nous l’avons vu dans la partie précédente, qui limite naturellement la portée du procédé, au moins à une échelle nationale, ou une consolidation de marché concentrant un pouvoir de régulation de cette démocratie participative dans quelques mains privées, surtout issues d’autres pays. Le modèle serait malsain si leur financement était commercial, sujet à caution et à toutes formes d’influences indésirables. Un modèle associatif multi-partisan serait le plus équilibré, mais en prend-on vraiment le chemin ?

L’intelligence artificielle au secours du politique ?

La quasi-totalité des startups de civic tech ne créent pas d’innovation technologique à proprement parler, ni même sociétale. Elles utilisent des techniques connues et éprouvées de bases de données, de sites web, d’applications mobiles et de réseaux sociaux. Leurs modèles de données observables sont généralement très rudimentaires.

Est-ce qu’elles pourraient bénéficier de ruptures technologiques majeures ? Est-ce que l’intelligence artificielle pourrait devenir une forme alternative de démocratie participative ? Celle du big data, des objets connectés et des algorithmes ?

L’IA permettra sans doute de développer une approche plus factuelle et scientifique de la politique basée sur des données objectives. Elle pourrait un jour jouer un rôle complémentaire des solutions de démocratie participative pour compiler de gros volumes d’informations, identifier des problèmes non résolus, des pistes de solutions, des segments de citoyens à ne pas oublier dans un processus de consultation, et évaluer les avantages et inconvénients de différentes pistes concurrentes.

Ces usages de l’IA sont étroitement reliés à la disponibilité de données ouvertes. D’un côté, celles de l’Open Data gouvernementale à l’échelle internationale permettant de créer des benchmarks aussi objectifs que possible, en particulier dans le domaine économique et démographique. Et de l’autre, des données qualitatives sur les politiques menées.

On peut notamment citer la Seshat History Databank, un projet anglo-américain lancé en 2010, qui ambitionne de consolider dans une base de donnée l’histoire de l’humanité en s’appuyant sur une communauté d’experts. Une belle source d’information comprenant pour l’instant 147 000 données organisées suivant les standards du web sémantique, pouvant ensuite être exploitée à la fois manuellement et par des moteurs d’IA utilisant un mélange de système expert, de logique floue et de deep learning permettant de répondre à des questions telles que celles qui portent sur le développement économique des sociétés, sur le commerce international, sur l’impact du climat ou sur l’émergence et le déclin des démocraties. L’analyse de l’histoire reposant sur l’identification de “patterns” et de relations de causalités entre événements, l’IA est un outil parfaitement adapté pour la décrypter à grande échelle !

A terme, des solutions d’IA pourraient même aider à la création de programmes pour les campagnes électorales. J’avais déjà évoqué cette possibilité dans le dernier article d’une série sur l’intelligence artificielle publiée au printemps 2016. Il ne s’agit pas de remplacer le politique et les citoyens par l’IA dans un schéma dystopique mais plutôt de créer des politiques et des citoyens augmentés grâce à l’IA.

Quelques obstacles technologiques et économiques restent cependant à surmonter. L’intelligence artificielle symbolique (Symbolic AI ou Logical AI) capable de manipuler des concepts et de l’abstraction de haut niveau est encore balbutiante. Elle s’appuie encore beaucoup sur des moteurs de règles et systèmes experts qu’il est difficile d’alimenter avec de l’expertise humaine empirique. Comme les besoins sont très spécifiques dans le domaine politique, il n’existe pas de marché de masse justifiant économiquement de s’y attaquer. D’un autre côté, les techniques de machine learning peuvent s’appliquer à l’exploitation de gros volumes de données, un peu comme l’a réalisé Proxem dans l’analyse des données terrains du mouvement En marche ! d’Emmanuel Macron. Mais dans ce cas-là, on reste dans des approches très quantitatives.

Au demeurant, le progrès technologique est trop assimilé à ceux du numérique. Les progrès arrivent avec un impact tout aussi important dans l’environnement, la santé, l’énergie et les transports. Cela sera un sujet d’un autre article, sur le renouveau des startups scientifiques.

On peut aussi imaginer le revers de la médaille de l’IA et construire des scénarios dystopiques à la “Black Mirror” avec l’utilisation de l’IA pour manipuler les médias, les foules et les élections. Sans même attendre une IA indépendante dépassant les capacités humaines dans l’aptitude à se fixer et atteindre ses propres buts au détriment des hommes.

La construction citoyenne de plans structurés

L’écosystème associatif et entrepreneurial du numérique a fait germer une pléthore de projets visant à rendre la démocratie plus fluide et plus participative, aussi bien à l’échelle locale que nationale voire même internationale. Ces projets idéalisent un système politique alternatif au système représentatif actuel, qui est paré de tous les défauts par ses détracteurs. Ils ne servent pas qu’à faire fonctionner la relation citoyens/élus mais aussi la relation entre citoyens avec les administrations, qui, elles, ne sont pas élues. C’est dans ce cas une forme de “bureaucratie participative”.

Le corpus des idées et propositions des politiques peut s’enrichir de la connaissance du terrain des citoyens informés, curieux et créatifs. Et surtout, par ceux qui savent bien formuler leurs idées par écrit sur Internet et ensuite en débattre oralement dans des assemblées. Cette capacité à émerger dans les débats est voisine de celle qui permet à des personnes s’engageant en politique d’émerger dans un parti et lors d’élections.

Dans la pratique, les mécanismes de démocratie participative complètent ceux de la démocratie représentative, mais sans s’y substituer. Ce d’autant plus, comme nous l’avons vu, qu’une fois mis en oeuvre à grande échelle, ils peuvent en reproduire les travers, notamment par la construction de hiérarchies humaines que l’espèce humaine a toujours créées dans son histoire depuis la création des premières villes et de la spécialisation des métiers. Quelles que soient les organisations, une forme de leadership humain émerge et devient un pouvoir structurant de la société.

C’est particulièrement vrai pour l’élaboration des lois, un processus complexe qui nécessite la connaissance des lois existantes, des traités (OMC, Europe, etc) tout comme des mécanismes de préparation et de vote des lois. S’impliquer dans ce processus requiert une spécialisation que peu de citoyens peuvent se permettre. Ce d’autant plus que, confrontés aux spécialistes, ils peuvent être largués par la complexité des sujets.

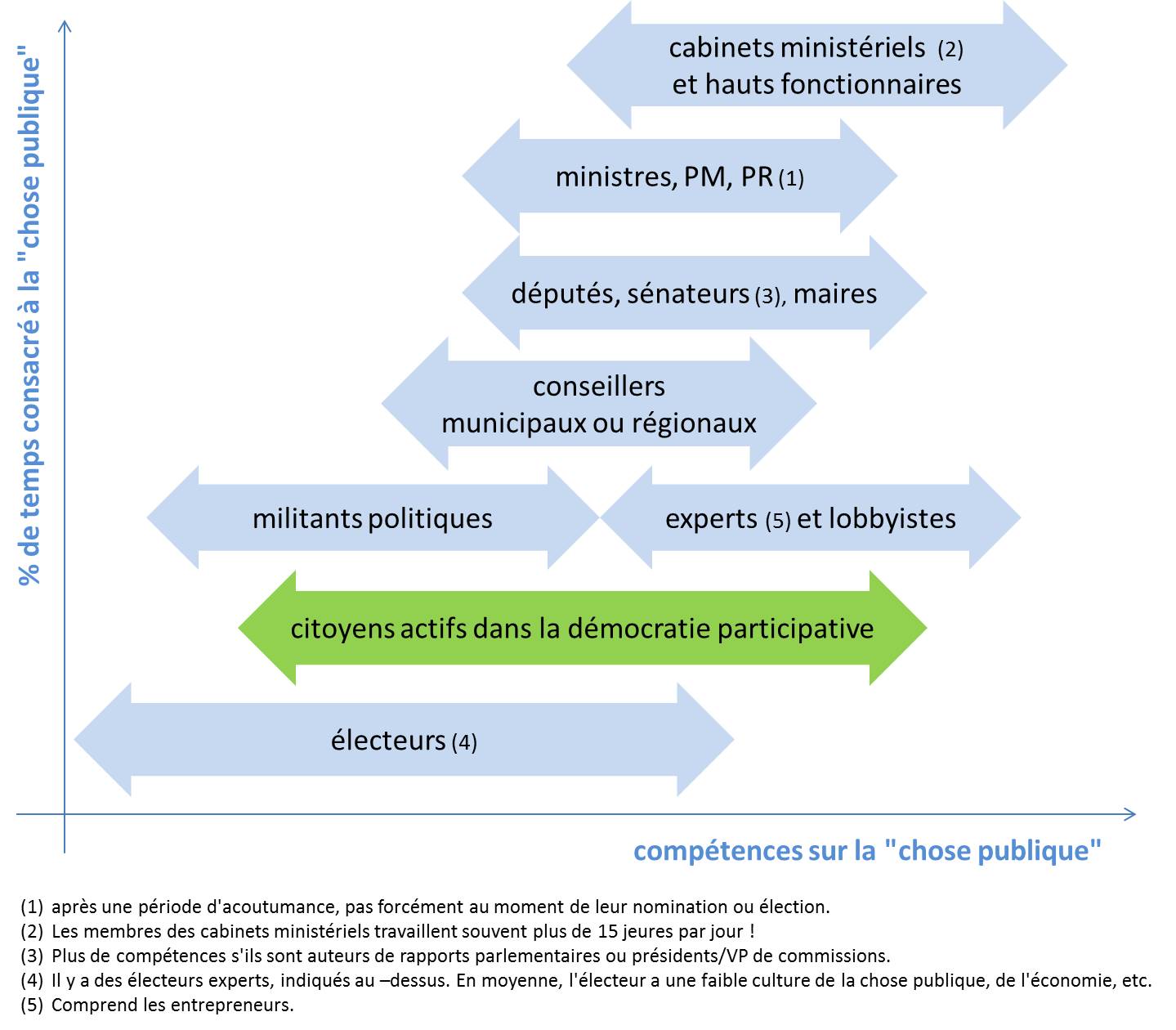

Les outils du numérique permettent d’ajouter quelques éléments de rationalité dans la prise de décision, étant à même de simuler des hypothèses chiffrées, et de rendre plus abordable la compréhension des décisions à prendre pour l’ensemble des citoyens. Il n’en reste pas moins vrai que nombre d’élus, de hauts fonctionnaires et de dirigeants politiques ont un niveau de compétences sur la chose publique bien plus élevé que la moyenne des citoyens, ne serait-ce que par le temps qu’ils y consacrent qui est supérieur à celui qui y est consacré par les citoyens non spécialistes. Le schéma ci-dessous qui est de mon cru l’illustre tout à fait approximativement.

Au passage, d’ici quelques mois, le processus participatif – ou pas – sera face à de nouveaux enjeux législatifs poussés principalement par les partis de droite : la simplification des lois et règlements. En supprimer est aussi complexe que d’en ajouter tellement grandes sont les interdépendances.

Il y fort à faire pour que les processus participatifs mettent en jeu un maximum de citoyens. Lors du Forum des Civic Techs du 8 octobre 2016, Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat de la réforme de l’Etat, faisait remarquer à juste titre que l’audience n’était pas représentative de la société française. En clair : très bobo et blanche ! Les participants étaient surtout des jeunes de moins de 30 ans en moyenne, idéalistes et souvent de gauche ou écologistes. Les professions représentées étaient principalement liées aux web agencies, de mouvements associatifs et des développeurs. C’est une population voisine de celle qui s’engage dans l’économie sociale et solidaire.

En l’état présent, la démocratie participative est en train de recréer une semi-élite de gens engagés, parallèlement aux partis politiques. Les partis politiques seront dépassés lorsque les participants de la e-démocratie seront plus nombreux que ceux des partis politiques traditionnels. Mais ils en reproduiront sans doute nombre des mécanismes et travers des systèmes de représentation. Ces mécanismes sont aussi sujets aux manipulations classiques de mouvements radicaux qui peuvent imposer leurs vues par l’intimidation, un peu comme cela se pratique dans les élections à main levées dans certaines universités et lycées pour le déclenchement de grèves d’étudiants.

Ce que j’ai vu de nombre de ces initiatives laisse souvent songeur. Certains veulent refaire le monde mais sans grande vision ni capacité à entraîner les autres. Ce n’est pas le tout de s’ébrouer à penser que le collectif peut trouver des solutions et créer un monde meilleur, il faut aussi le démontrer. Les propositions consolidées par les uns et les autres sont assez décousues. La colle et l’intégration reste un énorme défi. Il l’est d’ailleurs aussi pour les grands partis politiques qui ont bien du mal à définir des politiques cohérentes et efficaces, notamment dans la sphère économique. Les propositions des meilleurs candidats de LaPrimaire.org ne sont cependant pas si éloignées dans leur structuration que de celles des petits candidats qui s’étaient déjà manifestés dans les précédentes élections présidentielles.

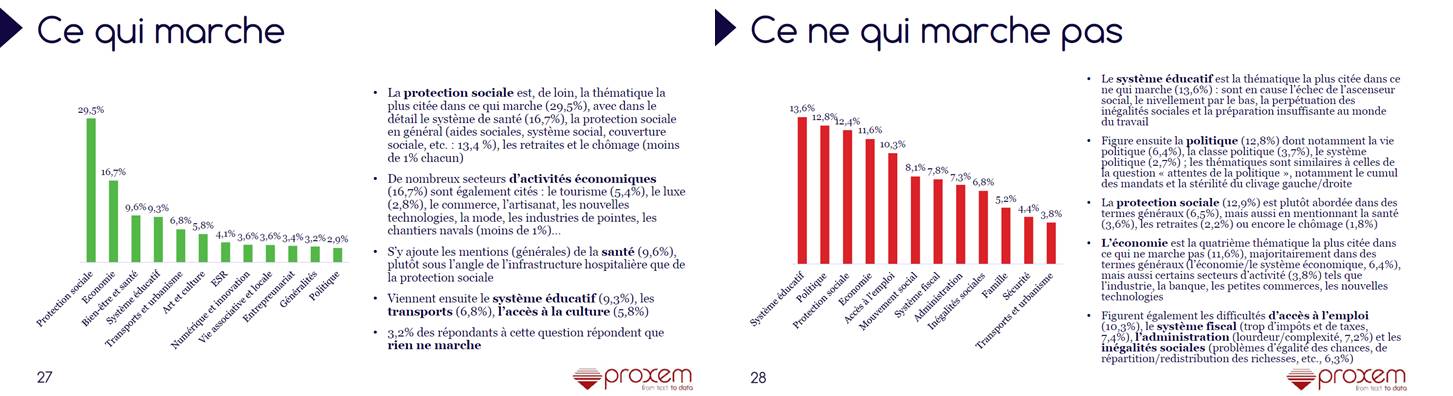

Il faut aussi se garder de survendre les avantages du numérique dans ces processus de concertation très “bottom-up”. Ils font souvent remonter les mêmes idées, les mêmes marronniers sans pour autant faire émerger les recettes qui fonctionnent. C’est ce que l’on observe dans le processus de consultation terrain lancé par En Marche, le mouvement d’Emmanuel Macron. Présenté comme un diagnostic, il ne rentre pas dans l’analyse de causalité des problèmes évoqués par les français ni ne propose de benchmarks. Or c’est là que les désaccords politiques font rage. Ces désaccords se traduisent dans l’étape suivante du projet politique : celui de l’expression d’une vision et de priorités. Qui plus est, les analyse qualitatives de Proxem dans le diagnostic réalisé pour Emmanuel Macron sont très bateau ! Ainsi, selon les personnes interrogées, tout irait bien dans la santé, l’éducation, le tourisme et les nouvelles technologies. Reste à définir “ce qui marche” !

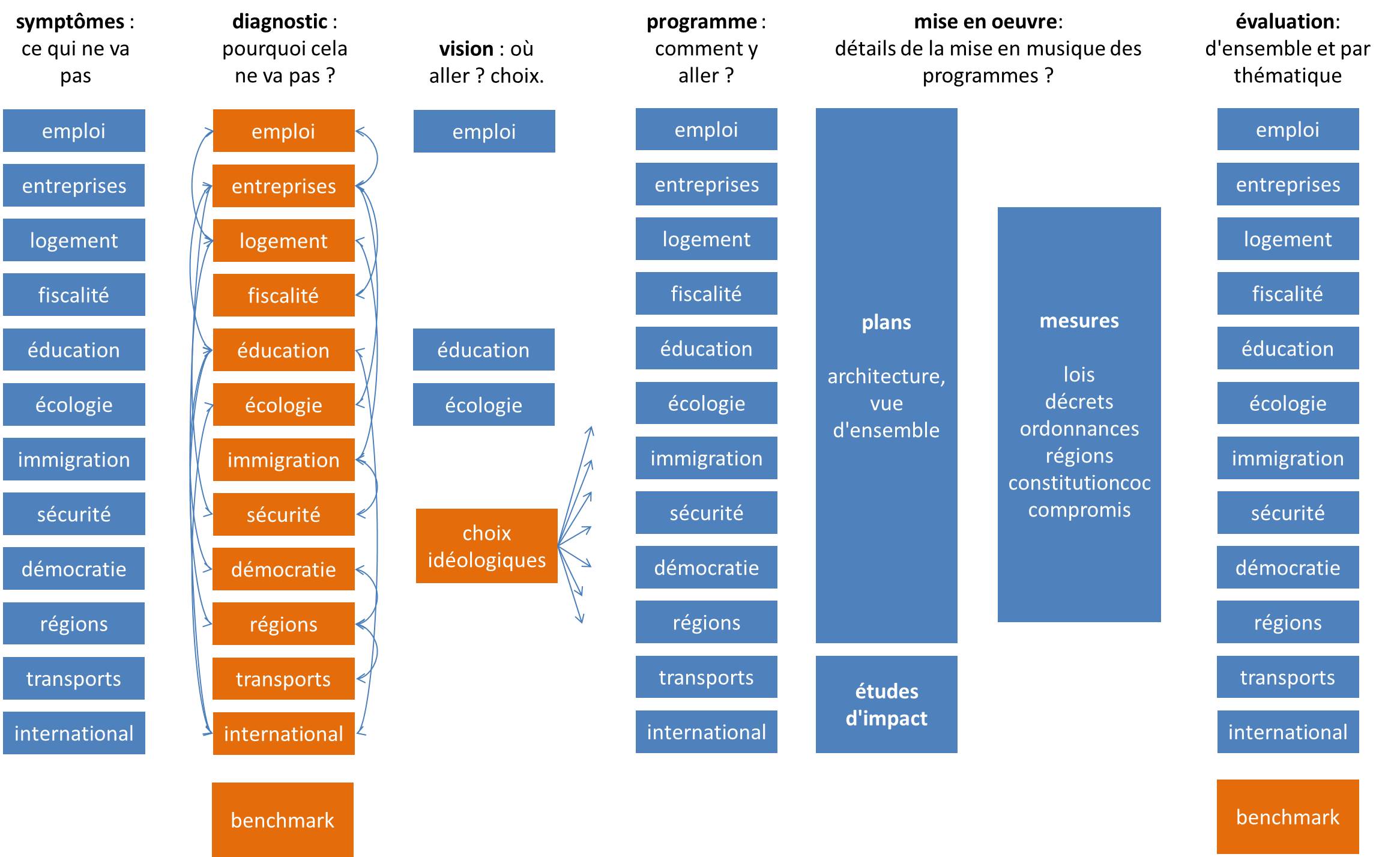

J’ai essayé dans le schéma ci-dessous d’illustrer les différentes étapes de la construction d’un projet politique, surtout national. Il comprend de nombreuses interdépendances sur une grosse douzaine de grandes thématiques, notamment dans la phase du diagnostic. Tout est lié. Une vision globale est impérative pour créer un projet cohérent. Elle ne peut pas venir de l’agrégation désordonnée de feedbacks ponctuels de citoyen. Le projet se poursuit avec la mise en musique dans des plans et des mesures. Certains se gaussent des 1024 pages du programme de Bruno Lemaire. Pourtant, chaque mesure proposée y est présentée de manière très succincte.

Pour ne prendre qu’un exemple, tout le monde sait que l’accès au marché du logement est difficile pour les jeunes, que ce soit pour la location ou pour l’acquisition. Reste à décrire objectivement la complexe chaîne de valeur qui a généré cette situation : la démographie plus croissante que dans le reste de l’Europe, les inégalités territoriales, les lois contre-productives comme la loi ALUR, les dispositions fiscales Scellier et Duflot qui ont toutes des effets pervers indésirés ou la fiscalité du patrimoine qui devient confiscatoire. Décrire des systèmes complexes est difficile, donc on s’en passe, aussi bien dans la démocratie représentative que dans la démocratie participative, et encore plus dans la démocratie directe où la question posée est souvent “oui ou non”, soit le contraire de toute forme de complexité !

L’arbitraire séparation entre citoyen actif et politiques

Parallèlement aux initiatives de démocratie participative, il serait bon que les partis politiques traditionnels en prennent de la graine pour se moderniser. Ils doivent se renouveler, notamment au niveau du personnel politique. On dit souvent que les partis sont fermés et qu’il est difficile de s’y impliquer. Ce n’est pas vrai pour ceux qui s’y engagent vraiment. Il n’est pas vrai non plus qu’ils ne sont pas proches du terrain comme l’affirme de manière outrancière Alexandre Jardin. Ils passent leur temps à le visiter ce terrain. Leurs équipes – à droite comme à gauche – sont au contact de la société civile et y piochent nombre d’idées. Elles passent au travers d’un filtre idéologique qui fait que la droite va plus retenir les propositions favorables aux entreprises et la gauche, celles qui sont favorables aux salariés, voire aux fonctionnaires et à des mécanismes de redistribution. Les écologistes sont de leur côté reliés à de nombreux mouvements intellectuels alter-mondialistes et associatifs. Ces filtres idéologiques sont universels et on les retrouve aussi dans les proposition des candidats que nous avons cités dans la quatrième partie de cette série.

Il est assez facile d’émerger à l’échelle locale dans le système représentatif traditionnel. Les citoyens engagés peuvent s’intégrer dans une liste électorale d’élection municipale ou dans la myriade de mouvements associatifs qui influent la sphère publique. Leur position dans la liste et donc, leur chance de devenir conseiller municipal, voire maire adjoint, dépendra généralement de leur ancienneté dans le parti et dans leur leadership sur le fond et dans leur capacité à attirer des électeurs.

La construction intellectuelle séparant arbitrairement le peuple avec d’un côté les citoyens et de l’autres les politiques est en effet abusive en démocratie. La question n’est pas d’avoir d’un côté des citoyens et de l’autre des politiques qui les dépossèdent de leurs droits. Les politiques viennent du peuple, même s’ils n’en représentent pas correctement la diversité des segments socio-démographiques, surtout à l’échelle nationale. A l’échelle locale, leur représentativité est généralement meilleure à ceci près qu’il existe au minimum un tri lié au niveau d’éducation, d’expérience et de confiance en soi.

Il est même possible d’émerger relativement rapidement à l’échelon nationale. L’exemple d’Axelle Lemaire est intéressant à plusieurs titres, même s’il n’est pas forcément représentatif. Elle était totalement inconnue en politique avant 2008, année où elle est devenue secrétaire du PS de la section de Londres. Auparavant, elle avait une expérience dans les affaires publiques au Royaume Uni ainsi que comme juriste dans le privé. Elle est élue députée PS des français de l’étranger en 2012 après avoir mené une campagne électorale s’appuyant sur l’Internet et les réseaux sociaux, des mécanismes bien adaptés à la dispersion géographique sur plusieurs pays de l’électorat de cette circonscription. Une fois députée, elle s’est impliquée dans le travail en commissions et a produit un rapport sur la stratégie numérique de l’Union européenne. Elle fut nommée secrétaire d’Etat au numérique à la faveur du départ de Fleur Pellerin vers le commerce extérieur, après les élections municipales de mars 2014. Son parcours montre qu’il est possible d’émerger en une décennie, ce qui est assez rapide dans la politique nationale. Seule contrainte apparente : s’inscrire dans le cadre d’un parti politique dit “de gouvernement”.

Comme Axelle Lemaire l’indiquait lors du Forum des civic techs, le numérique bouleverse toutes les organisations. Elle faisait remarquer le décalage qui existait entre les capacités de mobilisation et les personnes touchées. Ainsi, les manifestants contre la loi travail étaient des étudiants et des universitaires, et pas les personnes les plus touchées par le chômage. Elle insistait aussi sur le besoin d’adopter une approche progressive. Les startups veulent tout disrupter mais il faut du temps pour cela.

L’immédiateté des réseaux sociaux crée des attentes impatientes. Le besoin de simplicité et de lisibilité est parfois incompatible avec la complexité de la prise de décision publique. Les politiques doivent mieux faire connaitre les facteurs de décision et pour expliquer les décisions. Les civic techs qui améliorent le niveau d’éducation des citoyens sont donc aussi importantes que celles qui collectent et compilent leurs avis.

De la démocratie participative au leadership 2.0

Le numérique n’est pas la panacée. Il permet aussi bien de faire émerger de jeunes talents prometteurs et des idées à la page que de sombres crétins populistes comme Donald J. Trump, aussi bien que des mouvements extrêmes politiques ou religieux. Le niveau d’éducation et la relation au temps sont des facteurs discriminants de la capacité des citoyens à s’engager dans la démocratie participative.

Au bout du compte, même avec les plus belles initiatives de démocratie participative, le leadership des élus, dirigeants et intellectuels reste indispensable. Même si sa forme doit évoluer et celui-ci doit se nourrir plus efficacement des remontées du terrain et mieux incarner l’ensemble des citoyens. Devenir un leader dans un monde plus ouvert, plus transparent et plus rapide est un enjeu aussi important que la participation des citoyens aux processus de conception de la vie commune.

Le leader politique d’aujourd’hui est l’analogue d’un entrepreneur de startup. Il doit combiner une bonne vision à moyen et long terme, un système de valeurs solide, une capacité à bien s’entourer et à entraîner une équipe qui va s’occuper de l’opérationnel, et une bonne écoute du terrain et des clients, l’équivalent de la “multitude”. Pourquoi spécifiquement un entrepreneur de startup ? Parce-que celui-ci créé un produit qui factorise les besoins d’un large éventail de clients, un produit qui devient une plateforme lorsqu’il réussi à s’implanter durablement sur le marché, entouré d’un écosystème.

Au contraire, un entrepreneur dans le service va faire du sur-mesure pour chaque client, l’équivalent entrepreneurial du clientélisme politique. Un programme politique digne de ce nom doit intégrer les aspirations et besoins des citoyens dans leur ensemble et pas seulement ceux d’une minorité d’entre eux. La simplicité d’une politique, notamment économique et fiscale, vient de cette capacité à factoriser les besoins et à créer des solutions simples, en lieu et place des usines à gaz actuelles.

Le politique doit aussi savoir gérer les échecs non pas seulement personnels – qui se soldent par la perte des élections – mais des programmes et initiatives. Le leader politique doit savoir changer de fusil d’épaule, s’adapter aux circonstances et réaliser l’équivalent de pivots lorsque c’est nécessaire, même à contre courant de l’opinion. C’est ce que le Général de Gaulle a fait avec l’indépendance de l’Algérie en 1962, François Mitterrand avec l’abolition de la peine de mort puis avec le tournant économique et européen de 1983, et même François Hollande, à partir de 2013, avec des initiatives comme le CICE ou les lois Macron et El Khomri, qui ne correspondaient pas au programme sur lequel il avait été élu et qui allaient nettement à contre-courant de l’électorat de gauche. Ces décisions n’ont pas été sans conséquences : De Gaulle a failli être assassiné plusieurs fois après 1962, les socialistes ont perdu les législatives de 1986 et François Hollande va probablement avoir bien des difficultés à se représenter en 2017.

Pour aller plus loin dans l’analogie des startups, il vaut mieux éviter de se vendre au premier venu et avoir plutôt une vision long terme et ambitieuse de sa collectivité, donc de là où l’on veut la conduire. La démocratie permet de se contenter de ne satisfaire qu’un peu plus de la moitié des électeurs. C’est sa limite. Le véritable leader politique sait aller au-delà de cette moitié et servir véritablement l’intérêt général.

Les outils numériques fluidifient la circulation de l’information et des idées, mais aussi des frustrations, des jalousies et des envies. Ils permettent de révéler des experts éclairés et des propositions construites. Ils permettent aussi de prendre des décisions en connaissance de cause et de bien diffuser les contenus associés aux citoyens. Ce sont des outils au service d’une nouvelle méthode de travail pour les politiques. A eux aussi de s’en saisir autant que les citoyens !

____________________________________

Voici toutes les parties de cette série d’articles :

Partie 1 : les limites de l’action traditionnelle de la société civile, démocratie représentative, participative et directe, l’impact sociétal du numérique.

Partie 2 : la démocratie participative à l’échelle locale, à l’échelle nationale, le numérique en campagne électorale et le populisme 2.0, le numérique dans les programmes électoraux.

Partie 3 : l’essor des civic techs, les mouvements associatifs citoyens, les civic techs de la démocratie participative, petit tour aux USA.

Partie 4 : quand la démocratie participative se veut représentative avec notamment un passage en revue des candidats de LaPrimaire.org et d’autres initiatives du même genre.

Partie 5 : les grands du numérique privatisent-ils la démocratie ? L’intelligence artificielle au secours du politique ? La constructions citoyenne de plans structurés. L’arbitraire séparation entre citoyen actif et politiques. De la démocratie participative au leadership 2.0.

![]()

![]()

![]()

Reçevez par email les alertes de parution de nouveaux articles :

![]()

![]()

![]()

Articles

Articles

EXCELLENT ! “Le numérique peut-il améliorer les démocraties ? – 5” de @olivez sur https://t.co/zl844oCDyh

Et toujours la nécessaire composition entre le temps long (#vision) et le temps court (#execution)… Par @olivez https://t.co/RAOzGqRgAz

A LIRE : Le numérique peut-il améliorer les démocraties ? par @olivez qui a fait un boulot exhaustif sur le sujet. https://t.co/ZY8pCHOZ8X

Le numérique peut-il améliorer les démocraties ? https://t.co/nFW7kCvSqZ Ca c’est de l’analyse! By @olivez via @Altaide_JF

Si je peux me permettre, cet article aurait pu facilement être coupé en deux articles (au moins), ce qui facilite la lecture en ligne. #jdcjdr

Un #mustread pour nos zétudiant-e-s #infocom de @UnivRennes_2 https://t.co/EiDiJRnTeM CC @DidierChauvinR2

Les grands du numérique privatisent-ils la démocratie ?

https://t.co/RSRysNWphr

Impact du #numérique sur la #démocratie Dernier volet passionnant et documenté de @olivez https://t.co/PAtWpF7pDv

Lire ce tweet aura probablement participé à l’affaiblissement des démocraties dans le monde. Et voilà pourquoi :

https://t.co/NfyXnog7bE

Le numérique peut-il améliorer les démocraties ? https://t.co/r8ueMbGHJT On a la série complète ! A dévorer. Merci @olivez

Les outils numériques fluidifient la circulation de l’information et des idées, mais aussi des frustrations, des jal…https://t.co/jTzkMgFQDq

Depuis, Charlotte Marchandise, candidate de La Primaire.org http://www.oezratty.net/wordpress/2016/numerique-ameliorer-democraties-4/ s’est alliée avec Julien Letailleur, “candidat viruel” retoqué, un Artifice Inintelligent ostentatoirement projeté par Antoine Brachet, Directeur de la Communication de Dassault-Systèmes. La marionnette 3D/4G/2.0 de Brachet propose son soutien à tou.te.s les candidat.e.s en course comme “Ministre des futurs”… aperçu futuriste enjoliveur : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/bernard-charles-directeur-general-de-dassault-systemes-13-0502-438596.html

La conjugaison de la résiliance du conservatisme et de la montée du souverainisme v2.0 pointe-t-elle une transformation du Citoyennisme Assisté par Ordinateur en “national-constitutionalisme” instransitif ?