Mon voyage dans les dépenses de l’Etat est finalement plus long que prévu!

Je vais terminer cette revue avec les transports, le fonctionnement des pouvoirs publics, l’agriculture, la culture et puis tout le reste en vrac. On y verra que si l’Etat est certainement dépensier, c’est généralement pour la bonne cause! Sachant que l’on découvre parfois quelques “pépites” relevant de l’exception. Je terminerai probablement ce tour dans mon prochain post pour revenir ensuite à une “activité plus normale”, tournée vers l’innovation et la high-tech.

Transports (8,8md€)

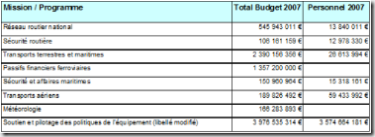

On entend assez peu parler de ce Ministère important qui gère les infrastructures du pays. Son budget est l’un des rares qui comporte une véritable part d’investissement avec environ 2md€ de grands travaux pour les routes et les ports. Dans les 8,8md€ se trouvent également 1,3md€ pour éponger la dette de la SNCF et du RFF (réseau ferré).

On notera des missions importantes comme Météo France (166m€) et pour la sécurité routière (106m€). Les écologistes feront remarquer que les routes bénéficient de trop de crédit par rapport aux autres moyens de transports. Mais dans les faits, ce Ministère consacre plus au rail et aux affaires maritimes qu’au transport routier, même si cela agglomère les transports de personnes et de marchandises.

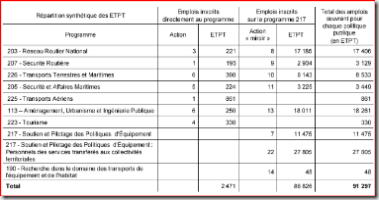

Les 3,5md€ de la dernière ligne sont les frais de personnels des différentes missions du Ministère des Transports, notamment les agents de la DDE dans les régions. Le Ministère a en effet des effectifs conséquents: plus de 90000 fonctionnaires, répartis comme suit:

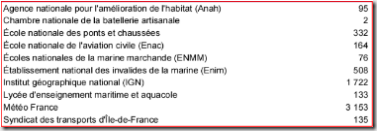

S’y ajoutent (ou en font partie?) un nombre modéré d’établissements publics en dépendant, notamment cette Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale avec ses deux salariés au statut de fonctionnaire (sic):

Où faire des économies dans ce Ministère? Avec les pots de vin provenant du BTP? Ils doivent en général plutôt se diriger vers les élus des collectivités locales. Dans le fonctionnement? Certainement, mais à la marge. Côté chiffrage, aucune idée!

Fonctionnement des pouvoirs publics (8,5md€)

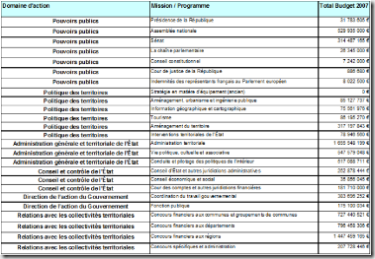

J’ai consolidé ici plusieurs rubriques budgétaires de l’Etat qui concernent le fonctionnement des pouvoirs publics, du parlement et de l’administration territoriale. Cela fait pas mal de monde et de budget au total:

Quelques points notables:

- Le concours financiers aux collectivités territoriales de 3,179md€ en plus des transferts de 49md€ déjà indiqués dans mon premier post. Ces concours servent surtout à financer des équipements et également à compenser les transferts de charges de l’Etat vers les collectivités locales.

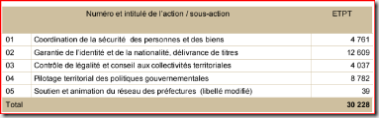

- L’administration territoriale avec 2,719md€ dont quelques gros postes comme 547m€ de financement des associations (en plus des budgets similaires dans les collectivités locales), les élections 2007 vont couter 403m€ en 2007 tandis qu’elles n’ont couté que 18m€ en 2006. Il y a aussi 648m€ pour la délivrance des titres (en 2005: 13m de Cartes d’Identité, 619K titres de séjour, 13m de cartes grises, 2,3m de permis de conduire, etc) avec une part significative de ce budget affectée à l’infrastructure informatique de ces services (147m€ et 1373 personnes pour le Ministère de l’Intérieur). Ce budget comprend en fait le fonctionnement du Ministère de l’Intérieur, distinct de celui de la police déjà couvert dans mon troisième post sur le budget de l’Etat. On trouve aussi dans ce budget le financement de 1409 “ministres des cultes” pour l’Alsace et la Moselle (catholiques, protestants, israélites). La séparation de l’église et de l’Etat n’a donc pas atteint ces départements, ce pour des raisons historiques qui remontent au Concordat de 1802 et qui n’ont pas été abrogées depuis, même lorsque ces départements étaient allemands entre 1870 et 1918! Voici une ventilation du nombre de fonctionnaires de cette rubrique:

- Le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) avec ses 844m€ de budget coûte 920K€ par député (il y en a 577) et sénateur (341). C’est beaucoup, mais pas forcément du luxe! Cela ne se transforme pas en salaire pour eux bien entendu, même si ce dernier permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs assistants parlementaires. Par comparaison, le Parlement Européen avait un budget de 1272m€ en 2004, soit 1,6m€ par député. Ses trois sièges (Luxembourg, Strasbourg, Bruxelles) alourdissent énormément son budget. Un petit benchmark avec d’autres parlements européens serait ici le bienvenu. Certains ont dénoncé les augmentations de salaire des députés (et des ministres) en 2002, mais il ne s’agissait que de transferts, notamment à partir des fonds spéciaux qui n’étaient pas transparents et la prise en compte des frais de fonctionnement (secrétaires, assistants parlementaires). Ce qui est par contre plus contestable, c’est cette absence de progressivité de l’impôt pour une grande part du revenu des députés. Revoir cela ferait gagner quelques millions d’Euros, pas grand chose, mais rétablirait un peu d’équité et de progressivité de l’impôt pour ceux qui le votent.

- La présidence de la république a un budget officiel de 35m€ mais son budget réel est supérieur à 85m€ quand on y ajoute les contributions qui proviennent de Ministères divers (défense, affaires étrangères, culture). Il correspond à environ 800 fonctionnaires. Certains s’offusquent de ce budget, mais il est finalement bien modeste au regard de la mission, notamment de représentation, qui échoie à la Présidence de la République. Et son augmentation supposée de ces dernières années (x5) ne semble pas calculée sur des bases stables. Réduire ce budget aurait donc plus valeur de symbole que d’intérêt économique.

- Les services du Premier Ministre sont moins décriés et pourtant ils coûtent près de 400m€ et représentent plus de 3000 fonctionnaires. Cela couvre le fonctionnement de Matignon, celui du SGG, du SGDN, mais également d’un grand nombre de conseils comme le Conseil d’Analyse Economique (qui fait doublon avec le Conseil Economique et Social), comités et autres autorités indépendantes (CSA, ART, CNIL, Médiateur de la République, etc), le SIG (Service d’Information du Gouvernement), l’ENA et diverses subventions d’organismes tels que l’IFRI ou le CREDOC. Il y a probablement un peu de gras dans tout ça, surtout quand on consulte cette longue liste des organismes rattachés au Premier Ministre.

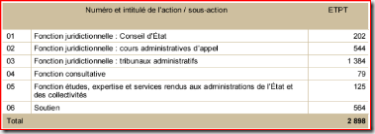

- Le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs coûtent 252m€ (3000 personnes détaillées ci-dessous) et la Cour des Comptes et les aides aux juridictions financières, 171m€. Les juridictions administratives sont submergées comme la justice en général, avec des délais de traitement supérieurs à un an.

- Le Conseil Economique et Social coûte 35m€. Il produit une vingtaine d’avis (rapport) par an pour éclairer le gouvernement et le parlement. Certains trouvent que ce “machin” ne sert pas à grand chose d’autre que de fournir une planque à ses 231 membres, des personnalités issues de la société civile pour services rendus à la nation. Mais son existence étant inscrite dans la constitution, il sera dur d’y toucher!

- La fonction publique a son ministère, qui dépend maintenance du Minefi, qui pilote la réforme de l’Etat et le statut des fonctionnaires. C’est un peu la DRH et la DAF de l’Etat. Elle réforme plus qu’on l’imagine l’Etat, mais c’est un travail de titans! Elle est notamment à l’origine du plan ADELE d’informatisation des démarches administratives (initié en 2004 sous Raffarin), qui fait lui-même suite au PAGSI (Programme d’Action Gouvernemental pour la Société de l’Information lancé en 1997 sous Jospin qui couvrait cela comme les usages des NTIC en général).

On le voit, la machine de l’Etat est bien complexe. On peut facilement confondre le “train de vie de l’Etat” avec le train de vie de ses serviteurs et sa complexité. S’il est vrai que certains hauts fonctionnaires sont bien lotis, que les logements de fonction sont légion, et que les retraites sont mieux garanties que dans le privé, les conditions de travail et les rémunérations ne sont pas excellentes dans la fonction publique pour autant dans la masse. Le charme envié et désuet de certains palais parisiens qui abritent la Présidence et les Ministères cache souvent une réalité bien moins enviable ailleurs.

Et comme dans toutes les organisations, publiques comme privées, il y a des bons et des mauvais. Je suis particulièrement admiratif des quelques députés et sénateurs qui approfondissent leur connaissance et leur contrôle du budget de l’Etat, notamment au moment du vote de la loi de finance. Leurs compétences ne se retrouvent malheureusement pas chez nos candidats à la Présidentielle grands comme petits.

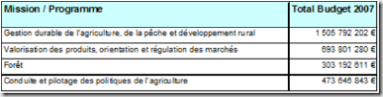

Agriculture (3md€)

Ce Ministère à l’apparence modeste bénéficie indirectement d’environ 12md€ de subventions récupérées au niveau de l’Union Européenne grâce à la fameuse et bien décriée “Politique Agricole Commune”, sur les 18md€ de contribution que la France lui verse.

Le premier poste de dépenses de 1,5md€ couvre différentes politiques de soutien: de modernisation de l’équipement agricole, de la mer, du cheval (pour 61m€ tout de même, avec des haras nationaux et 1100 fonctionnaires!). Cela couvre du financement d’associations d’aide au développement rural, des dotations d’installation pour les jeunes agriculteurs, ainsi que de l’aide à l’aménagement hydraulique agricole, à la dépollution et à la mise aux normes environnementales d’intérêts locaux.

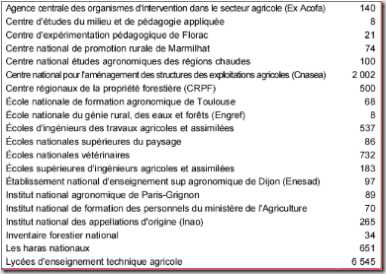

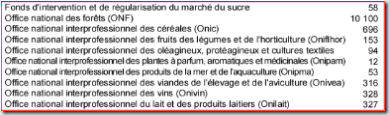

Du Ministère de l’Agriculture dépendent un grand nombre d’organismes publics dont certains comme le “Centre d’expérimentation pédagogique de Florac” ou le “Centre National de Promotion Rurale” basé à Marmilhat sont d’un effectif très modeste. Le gros des troupes est situé dans l’Office National des Forêts, qui représentent un tiers des 30000 et quelques fonctionnaires dépendant de ce Ministère, les forêts étant plus stables que nombre d’agriculteurs en France:

Une grande part des fonctionnaires de l’agriculture étant située dans les établissements publics listés ci-dessus, seul le reste – moins de 8000 – dépend directement du Ministère.

Les économies sont-elles possibles? Sûrement, par consolidation de filières et d’organismes, mais à la marge. La fin de la PAC européenne en 2013 amènera les pays à financer eux-mêmes leurs aides aux agriculteurs. Donc, pour ce qui est de la France, cela reviendra à réintégrer tout ou partie des 10md€ récupérés en subventions de l’Union Européenne dans le budget de l’Etat, sans pour autant faire les économies équivalentes dans les versements à l’Union Européenne. Cela explique pourquoi les négociations européennes sont toujours chaudes à ce sujet et que le mieux (l’autonomie budgétaire) serait peut-être l’ennemi du mal (la dépendance de l’Union Européenne).

En tout cas, il est bon de préserver la capacité de production agricole de notre pays. A la fois parce que les évolutions énergétiques vont la rendre de plus en plus stratégique avec le renchérissement à venir du coût du transport. Et aussi parce que c’est une filière exportatrice, même si c’est finalement à coup de “dumping” puisque c’est l’effet des nombreuses subventions à ce secteur.

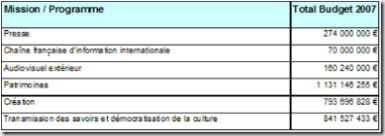

Culture et médias (3,2md€)

C’est probablement l’un des Ministères qui incarne le mieux l’exception française… du point de vue du budget de l’Etat. En effet quel pays subventionne-t-il à ce niveau la culture en général, mais aussi son cinéma, sa presse, le théâtre, l’opéra, la danse, les arts plastiques tout en finançant la maintenance d’un des patrimoines architecturaux des plus dense au monde? Bon, avec environ 11000 fonctionnaires et 3md€, ce n’est pas une danseuse si chère que cela. Son budget équivaut à peu près au rapport de l’ISF (3,8md€).

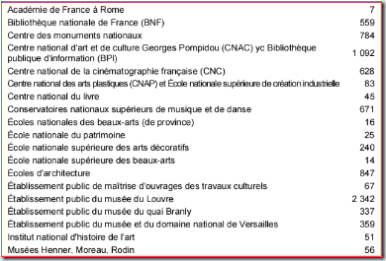

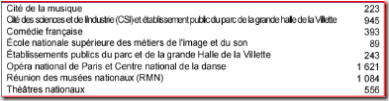

Les fonctionnaires de la culture sont en grande partie disséminés dans des établissements publics: musées nationaux (Louvre, Versailles, Orsay, Branly, Rodin, Cité des Sciences), les opéras (Bastille, Garnier), bibliothèques (BNF, Centre Pompidou, Archives Nationales), et quelques établissements d’enseignement. Certains de ces établissements génèrent un chiffre d’affaire conséquent, mais en général, pas jusqu’à couvrir l’ensemble de leurs frais.

Une part des dépenses de l’Etat dans la culture peut être considérée comme un investissement très productif. En effet, des lieux comme le Musée du Louvre et le Château de Versailles sont les principales destinations touristiques en France. Ils génèrent donc un impact économique énorme pour le pays, notamment dans sa filière hôtelière et restauratrice. Filière qui, nous l’avons vu, bénéficie elle aussi d’aides, pour 700m€ tout de même! Ce n’est pas pour rien que la France est la première destination touristique au monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an.

Par contre, cela pourra surprendre de découvrir que la Manufacture de Sèvres est toujours dans le domaine de l’Etat. Elle fabrique des céramiques, les deux tiers de ses fabrications étant commercialisées dans le privé, le reste alimentant les “palais nationaux”. Mais avec avec 150 personnes et 2m€ de dotation de fonctionnement, il n’y a pas de quoi faire la révolution afin de désengager l’Etat dans cet établissement qui date de 1740!

Le budget de la culture est ici incomplet car d’autres postes, à part, sont financés par des taxes ou redevances spécifiques, comme les aides à la production cinématographique ou le financement des chaines de radio et de télévision publiques.

Le reste

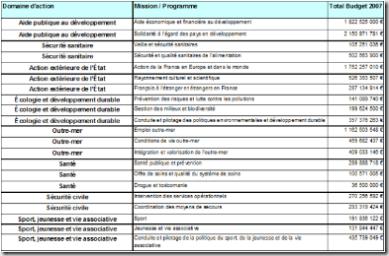

Des 271md€ des dépenses de l’Etat, il nous reste à couvrir 11md€ qui sont disséminés dans des Ministères moins dépensiers:

- L’aide publique au développement (4md€): qui intègre des aides aux pays en voie de développement sous forme de versements, notamment à la banque mondiale (1md€), la compensation de la dette de pays pauvres, et diverses activités annexes. Celles-ci ont l’avantage de ne pas nécessiter trop de fonctionnaires, quelques centaines en tout. Difficile de rogner là dedans, même s’il est bon de surveiller de près à quoi sont affectés ces crédits, notamment dans les pays où domine la corruption des dirigeants.

- L’action extérieure de l’État (2,5md€): ce sont les Affaires Etrangères. Rien à signaler de particulier, c’est une activité incontournable. En plus des ambassades, son budget couvre des domaines qui relèvent de l’enseignement (pour les français à l’étranger, 330m€), de la culture (rayonnement culturel français à l’étranger) et des services publics en général (237m€ pour leur implantation à l’étranger).

- L’outre-mer (2md€): dont près de la moitié du budget passe en abaissement du coût du travail et aides à l’emploi pour les DOM-TOM où le taux de chômage est du double de celui de la métropole (plus de 20%). Il y a probablement du gaspillage dans le tas, mais bon, quel candidat va risquer de perdre des centaines de milliers de voix?

- Sport, jeunesse et vie associative: qui se partage quelques miettes de budget (751m€, en baisse de 8% en 2007) sachant que les associations sont financées par plusieurs budgets: celui de ce Ministère, celui de l’Intérieur, et aussi celui des collectivités locales. Et que le sport dans l’enseignement est financé par le budget de l’Education. Les critères de financement des associations ne sont pas bien connus et relèvent un peu de l’arbitraire et du bon vouloir des politiques. Cela mériterait réflexion!

- Écologie et développement durable (700m€): un bien petit ministère dont la plupart des missions pourraient être fusionnées avec celles du Ministère de l’Agriculture (biodiversité, politique de l’environnement, gouvernance dans le domaine de l’eau) ou de l’Equipement (gestion des crues, nuissances sonores). Mais le pacte Hulot nous amènera peut-être à la création d’un très grand Ministère en charge de l’écologie, du développement durable, et surtout de l’énergie.

- Sécurité sanitaire et santé: qui ne représentent qu’une goutte d’eau à côté du budget de la protection sociale qui est hors du périmètre du budget de l’Etat étudié jusqu’ici.

- Sécurité civile: dans son budget de 563m€, il y a 133m€ rien que pour la lutte contre les incendies de forêt! Les pyromanes nous coutent bien cher! Et on dépense encore plus de 30m€ par an pour le déminage des bombes qui datent des deux guerres mondiales! A noter que le financement des pompiers est très dilué: ce sont des militaires à Paris et Marseille, des civils ailleurs, financés par les Départements, et la sécurité civile, qui pilote l’ensemble et dépend de l’Intérieur, finance certains moyens techniques (hélicoptères, etc) et allocations aux collocs.

Voila! Ouf! J’ai terminé pour vous ce voyage au sein du budget de l’Etat. Je me suis surtout basé sur les “bleus” budgétaires du Ministère des Finances qui intègrent une mine d’information utile pour comprendre le fonctionnement de l’Etat. Ils fournissent à la fois une vision comptable des budgets, et une approche qualitative avec missions et objectifs. Il faut évidemement les compléter par une analyse critique de chaque secteur, en passant notamment par de nombreux rapports parlementaires ou ceux de la Cour des Comptes.

Mon post suivant fera une synthèse des économies potentielles identifiées et listera quelques uns des grands principes de “business process reengineering” pour l’Etat.

Sachant, rappelons-le, que l’Etat ne représente qu’environ un tiers de la dépense publique en France. Les deux autres gros morceaux sont les collectivités locales et la protection sociale et de santé. Ce sont ces postes qui augmentent le plus, surtout le premier, et accroissent la part des prélèvements publics dans le PIB. Dans ce concert, l’Etat est probablement le plus raisonnable des trois pavés. Même s’il a évidemment son mot à dire sur les deux autres “pavés”.

![]()

![]()

![]()

Reçevez par email les alertes de parution de nouveaux articles :

![]()

![]()

![]()

Articles

Articles

Bonjour Olivier,

C’est toujours un plaisir de lire ces analyses.

Un complément sur un des sujets évoqués : l’agriculture. Pour le pas rester uniquement sur une vision comptable de l’analyse, il me paraît bon d’évoquer d’autres enjeux d’importance, outre l’impact sur le commerce extérieur français, à savoir la qualité et la sécurité alimentaire.

Les subventions européennes défendues par la France n’ont pas (uniquement) pour objet de maintenir artificiellement des emplois dans le domaine agricole. Il s’agit aussi (et surtout) de préserver une certaine indépendance dans la production de ce que nous mettons dans nos assiettes. En France, chaque filière agroalimentaire est structurée en interprofessions qui, en collaboration avec les services sanitaires de l’Etat, assurent l’organisation des contrôles et de la traçabilité (c’est plus récent) sur la production et la transformation des denrées alimentaires. C’est une mécanique énorme, ce sont des millions d’analyses annuelles que chaque filière, à titre privé, finance.

Il faut bien se rendre compte que si l’agriculture française et européenne n’est pas subventionnée, elle ne serait plus en mesure de maintenir un tel niveau de contrôle. Eh oui, le prix du marché international, c’est aussi revenir au moindre niveau de sécurité sanitaire international !

Ce contrôle de la qualité est indispensable a bien des égards et notamment pour le maintien de certains de nos produits. Les fromages au lait cru qui font la spécificité de multiples terroirs français ne sauraient être commercialisés en l’absence d’analyses. On entrerait alors dans une ère du tout pasteurisé.

Les interprofessions étant des organismes privés, elles ne vivent que par la bonne santé de leurs adhérents professionnels. Rien d’étonnant donc à ce que l’Etat intervienne par exemple lors de rumeurs sur le rachat de sociétés comme Danone (par Pepsico). Le risque est grand dans un tel cas de voir alors les accords interprofessionnels remis en cause. Or, l’Etat se satisfait très bien de voir cette couteuse organisation des contrôles qualité financée par le privé, c’est à dire par les professionnels eux mêmes.

Rafael, est-ce que ce contrôle sanitaire a autant d’importance dans l’élevage et dans le reste de l’agriculture (céréales, fruits, légumes)?

Bonjour Olivier,

Difficile d’être catégorique et de généraliser mais il est clair que les différentes filières agro alimentaires s’imposent un niveau de contrôle très élevé en France. De plus, ce niveau de qualité est un choix des filières elles-même. Ce sont des bonnes pratiques développées au sein des interprofessions par les professionnels.

Au sein d’une filière, il existe deux niveaux de décision : l’Etat et les Interprofessions.

L’Etat est présent au niveau de la règlement tation sanitaire (Services vétérinaires…), de certains financements et de la recherche (INRA…).

Les Interprofessions, quant à elles, sont généralement garantes du quotidien (organisation des contrôles de qualité, de la généralisation des bonnes pratique, de l’image du produit dans la population…), et de l’avenir. Par exemple, ce sont elles qui ont souvent l’initiative des cahier des charges de type AOC, IGP… chacun étant un niveau de contrôle supérieur à la réglementation. Ces ont elles encore qui anticipent les problèmes de sécurité sanitaire qui pourraient se présenter.

Pour répondre à ta question, je dirais que le contrôle est très présent dans toutes les filières liées à l’élevage (viande, lait…). La traçabilité est également efective pour le viande. S’agissant des fruits, légume et céréales, les contrôles existent également mais la traçabilité est plus difficile à assurer.

D’une manière générale donc, les organismes privés que sont les interprofessions sont très largement à l’intiative de systèmes de production orientés vers la sécurité et la qualité puisque leur raison d’être est de garantir la pérénité de la filière et d’anticiper les problèmes de sécurité alimentaire. En France, le produit de base est donc sain.

Reste qu’entre le producteur et le consommateur ces produits sont souvent transformés (industrialisés). A partir de là, le produit alimentaire obéit à une logique dictée par les gains de part de marché et les impératifs marketing. Le produit sain peut donc être transformé en produit industriel dont la qualité alimentaire est plus discutable. En revanche, en France toujours, la sécurité alimentaire est toujours assurée.

Nous voyons donc que dans tout cela l’Etat est quasiment absent. Les industriels sont motivés par le marché et par le court terme. Les Interprofession en revanche ont un rôle très sain, lié à leur souhait de voir le bénéfice à long terme et l’anticipation des problèmes. La sécurité alimentaire est donc principalement garantie à ce niveau. Comme je l’indiquais, une Interprofession n’est que le souhait politique des professionnels d’une filière de mutualiser des moyens pour de tels enjeux. Mais c’est un système qui devient impossible si ces professionnels sont tenus d’aligner leurs prix sur les prix de production des pays les plus pauvres. La logique de marché trouve sa limite à ce niveau.

Je vais prendre un exemple pour illustrer l’importance des enjeux exixtants pour nous consommateurs.

Depuis plus de 50 ans, sous l’impulsion de l’état, toutes les filières agroalimentaires ont travaillées dans le même sens : la productivité. Les organes de recherche agronomiques ont travaillés principalement sur la génomique animale et végétale pour augmenter la capacité de production des exploitations agricoles.

Aujourd’hui on constate que certaines maladies comme le diabète, les maladies orphelines, l’obésité sont en augmentation exponentielle dans ces pays industrialisés dont la France.

Au niveau des Interprofessions (certaines en tous cas) le financement des projets de recherche se réoriente de la productivité vers la connaissance de l’impact de l’alimentation sur la santé. L’idée n’est pas d’ajouter des vitamines dans le même produit mais de comprendre en quoi chaque aliment (dans sa complexité) dispose de fonctions qui ont un effet bénéfique ou néphaste sur notre santé.

Il s’agit ici d’un changement complet de paradigme. En pratique, ces Interprofessions vont donc peut à peu aligner les bonnes pratiques (et donc les usages) vers un nouvel objectif : moins de productivité, plus de santé. Or elles sont les seules à pouvoir réorienter les choses de cette manière. D’où l’importance de leur survie et l’importance de ne pas réduire leur travail à néant en les mettant en concurrence frontale avec leur homologues moins exigeants. Ruiner les interprofessions, c’est remettre notre avenir alimentaire et notre santé entre les mains de ceux qui continueront à maintenir leurs marges (transformateurs, distributeurs) et qui sont principalement motivés par les gains à court terme.